令和の米騒動ではお米が注目され、生産現場での様々な問題が浮き彫りとなって国民に広く知れ渡りました。

本稿では、当店のHP掲載文(私の思い、お知らせ等)から伝えたい個所を抜粋 & 補足しました。

① 田畑の耕作放棄! 一番困るのは?

「生きることは食べること」

それは “食はいのち” であり、私たちにとっての一丁目一番地。

いのちの源の一つ農産物(米)は自然との営みからの恩恵物であり、各地域に根ざす農家の方々により耕作されているのはご承知の通りですが、「農家の方々はお米や野菜などの農産物を耕作するだけの工場生産者では無く、私達が家族と一緒に暮らしているように農家の方々もその家族と一緒に暮らしている」という視点で農業の現場を捉えることは多くはないようです。

そしてその方々の歩みに敬意を示すならば、「過去に生きたすべての人々の、現代に生きるすべての人々の “食といのち” を守って来た方々であり、これからの未来を生きるすべての人々の “食といのち” を守ってくれる大切な人方々」と言っても過言では無いのではないでしょうか。

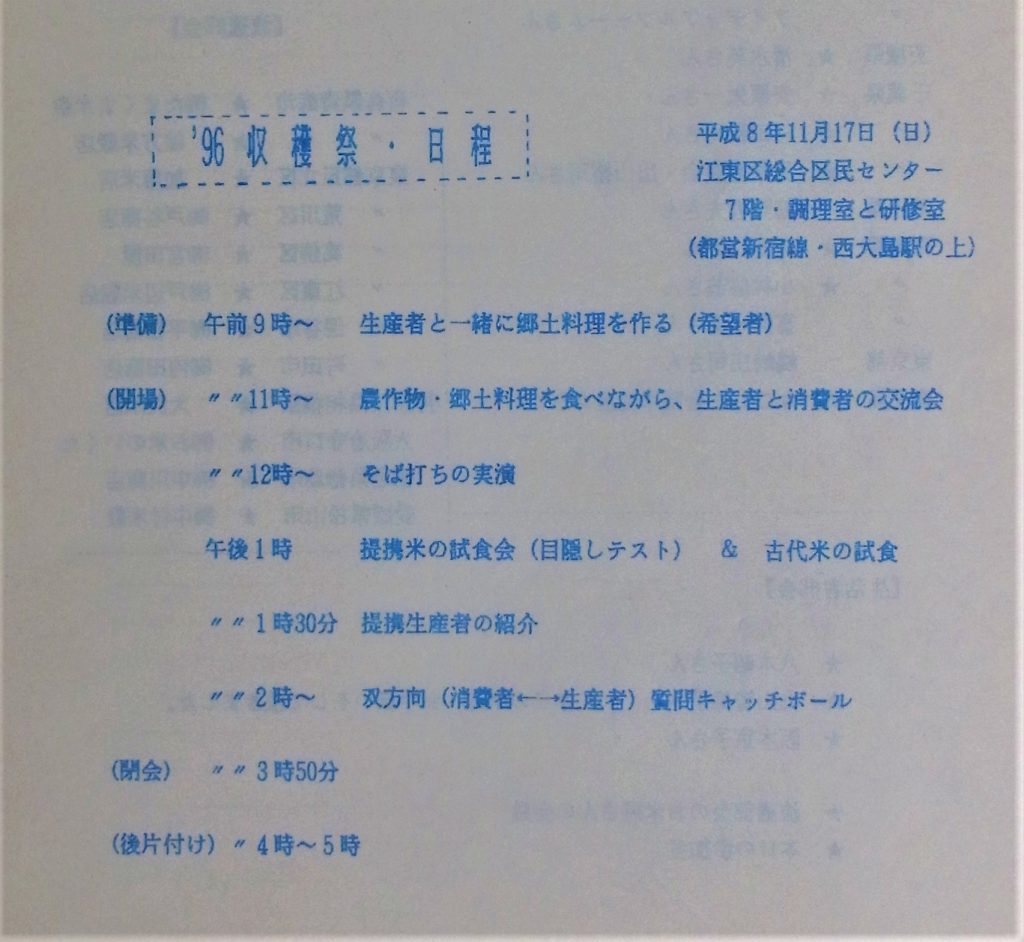

過去に行なった生産者との交流会で交わされた話です。

「収穫した農産物の価格が低く抑えられ、収入が減って生活できなくなれば生産意欲を失い、農業者は自分たちの家族が食べるだけの田畑を残し、それ以外は放棄してしまうでしょう」と幾度となく聞かされ、何か事が起きるといつも脳裏をよぎっています。

それから30余年が経つ。

長きにわたり軽視されてきた我が国の農業、その現場では高齢化と後継者不足から農業従事者が減小し耕作放棄地が増え続け、交わされた話は現実化しています。

地球規模での異常気象や環境破壊などにより予測されているのが世界的な食糧不足。

輸入に頼り、自給率が40%を下回る我が国の一丁目一番地の行く末を考えたくはないけれど、自分達では作ることの出来ない生活者(消費者)が困ることが起きないよう願っております。

② 生産者・消費者の垣根をなくして

今ここに人と人との関係を農と食に重ね合わせてみると、生産者・消費者と立場が異なって見えますが、「双方の “いのち” や “暮らし” を守り育て、共に生きいかされていると言うお互い様の関係にある」と気付きます。

お互い助け合い、いのちと心が重ね合わさって共に生きるという姿が望ましく思います。

生きるための共通の媒体である “食 (米)” の世界に目を向けて、「農・食・いのち・人」を原点に志を同じにする人々が同じ土俵のいのちに集まり一つになり、認め合い支え合う “心のきずな” の関係づくりが今求められているように思います。

③ 提携米と価格の決め方

当店では「お米が結ぶ心のきずなを大切に」をモットーに、生産者・消費者との信頼関係を深め、都会の皆様と共に “農と食を支える応援団” となって生産者の後継者が育つ環境づくり・お互い様の関係つくりのお手伝いをさせて頂き、双方を取り持つ者として平成元年(1989)から現在に至るまで “提携米” に力を注ぎ、安定生産・安定供給を図ってきました。

☆ 「提携米」とは?

親交を深め、生産者を特定した直取引のお米ですが、安定生産・安定供給を図る提携米として取り扱うことについて、生産者・消費者にはそれぞれ良い点があります。

1. 消費者のお客様は、作る人が分かり生産者の家族も食べている安心・安全なお米を年間通して購入できます。

2. 生産者の方は、自分たちが作ったお米の販売先が分かり、且つ、暮らしが成り立ちこれからも作り続けられる価格(=再生産可能な価格)を話し合って決める為で、お米作りへの意欲が高まり、責任が増します。

★ 提携米の価格はどの様に決める?

(当店のHP「再生産可能へ向けて」に詳細を掲載)

取り扱う提携米の価格は、収穫の目安がつく稲刈り時期の前後に協議します。

決め方の基本は、農産物の生産コストや生産者の生活を軽視し、市場原理に任せ相場のように変動する価格の決め方を取り入れるのでは無く、『生産コストを考慮に入れて、生産者の暮らしが成り立ち、来年も再来年も作り続けることが出来る “再生産可能な価格” 』を話し合って決めます。

年間通して必要な数量は、販売データを基にした数量を事前予約として提示し承諾され、該当年の提携米の取引が確定の運びとなります。

そしてその後、出荷が約束された提携米は産地から当店に搬入され、精米~袋詰の過程を経てお客様の元へ “年間通じて同じ価格(通年販売価格)” にてご提供の流れとなります。

令和の米騒動となった昨年産(令和6年産)の提携米でも同じ手順で進められ、定期購入されているお客様へお渡しする数量は不足すること無く、また取り扱う12品目の提携米は異常高騰することも無く、5㎏平均 3,660円(税込)の通年価格で提供できました。

それは生産者・消費者双方の方々が継続してご支援・ご賛同して下さった賜物であり、長年の取り組みは間違ってなかったとの「証し」でもあります。

本年産米(令和7年産)も同じ様に提携生産者の方々と話し合いを進めて参ります。

皆様ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

_IMG_0131-rotated.jpg)