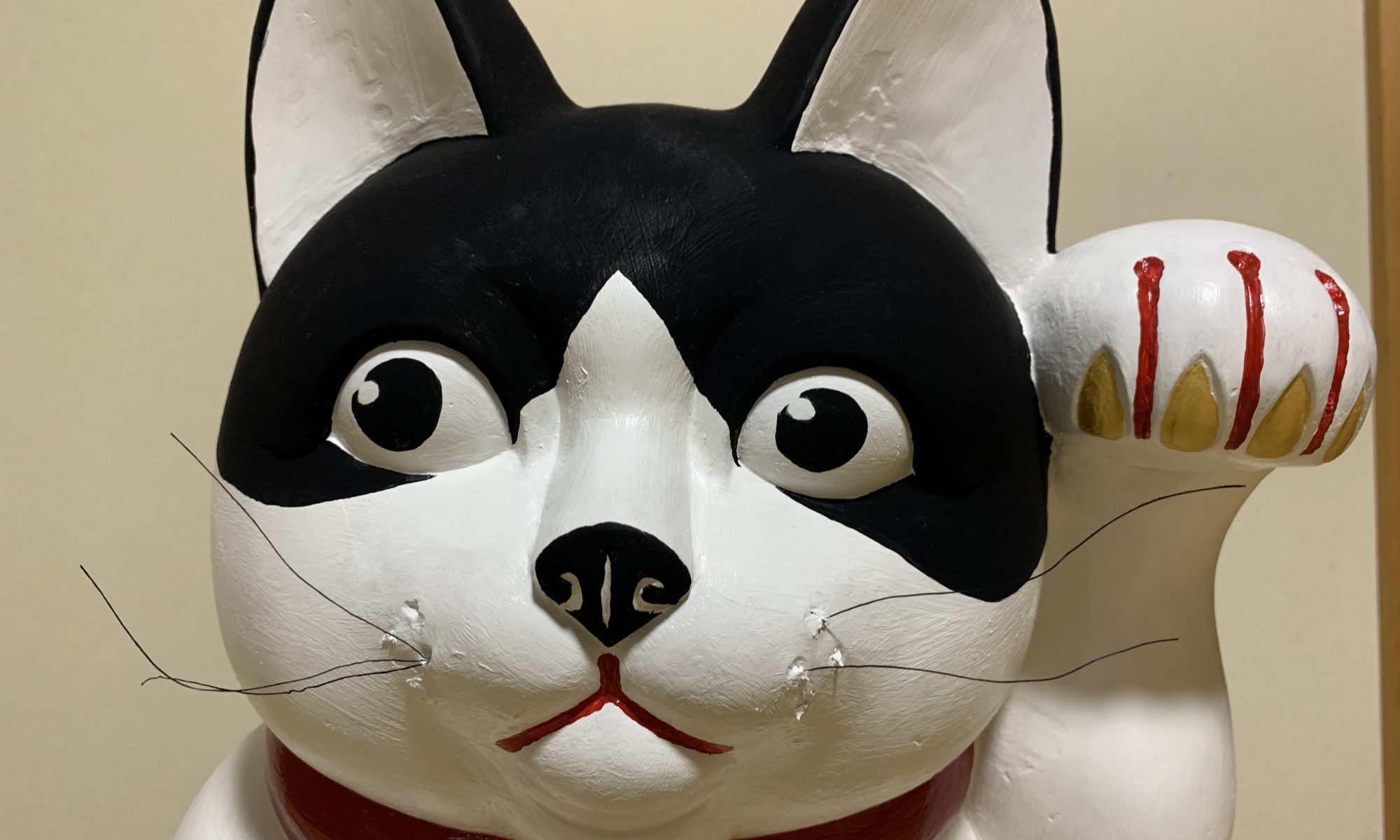

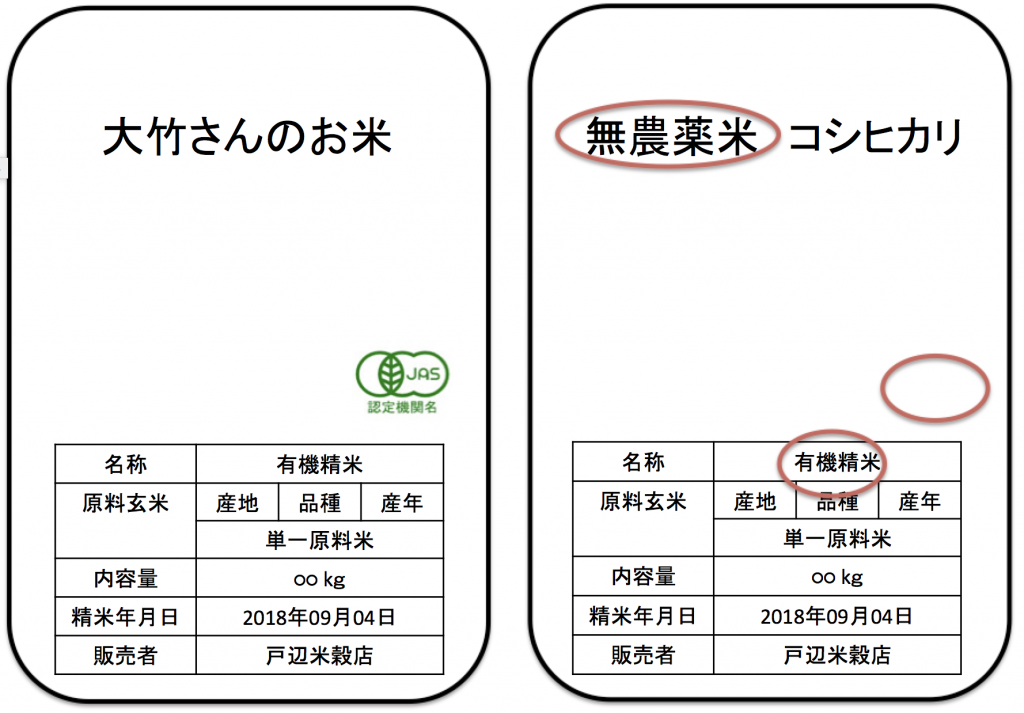

先日から塗り直している招き猫が完成しました。

完成までの経緯を書かせていただきます。

ぶっつけ本番で色を塗っていくのは怖いので

次男の所の孫たち(長女 小2、次女 年長)に設計図をお願いした所、

下のような絵が出てきました。

長女作

長女作 次女作

次女作

どちらもキラキラした感じで困ってしまったので、私は尋ねました。

私「どうして、この模様にしたの?」

長女「ミケコが元気ないでしょ。だから元気になるようにミケコ柄にしたんだよ。

ちなみに目は米屋だから米って漢字にしたんだ(笑)」

ミケコというのは家で飼っている19歳になるオカメ猫のことで、ここのところ夏バテ気味で食欲が減って急に元気がなくなっていたので、心配してとの事のようでした。

ちょび髭模様の顔に、お腹のハート柄がチャームポイント

ちょび髭模様の顔に、お腹のハート柄がチャームポイント 米の漢字はともかく、ミケコの特徴であるオカメ猫柄やハート柄、

そして元気になってほしいという気持ちに賛成だったので

思い切って長女の案を採用する事にしました。

とは言っても塗装するのは次男にお任せで、

次男はというと夏休みの時間を使って孫と一緒に毎日少しづつ塗って完成くれました。

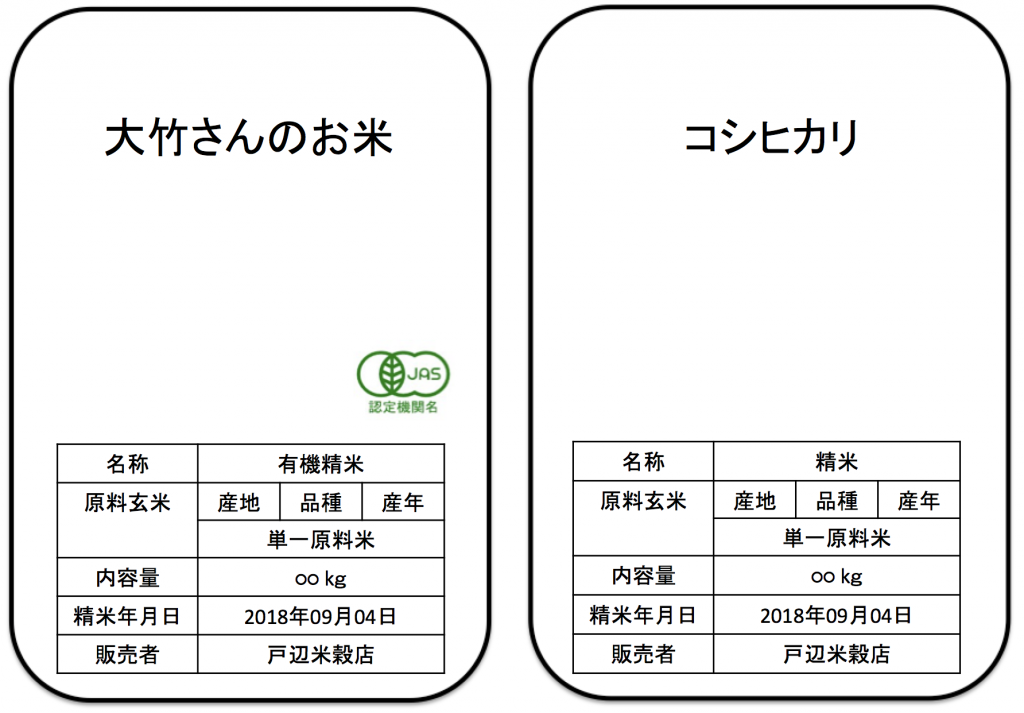

完成した招き猫はこちら

ミケコ柄の招き猫が完成

ミケコ柄の招き猫が完成

チャームポイントのハート柄

チャームポイントのハート柄 後ろ姿はこんな感じ

後ろ姿はこんな感じ

before

before after

after

私たち家族は見慣れた模様なので、すぐに愛着が湧き大成功。

数年前までは店先のショーウィンドウから表を眺めていたミケコ。

「動かないから招き猫みたいだね」なんて話していたことを思い出しました。

ただ、ミケコはというと、完成を迎える1日前に天国へ旅立って行きました。

一度も病気にかからず19歳は大往生だと思います。

今までありがとう。天国で安らかに眠って下さい。

心配してくれていた孫たちは悲しんでいましたが、

ミケコ柄の招き猫を自分たちで完成させたので気が紛れているようです。

そんな孫たちの姿に大人も助かっています。

ミケコ柄になった新しい招き猫はレジ奥の棚に鎮座しています。

来店の際には眺めてやって下さい。