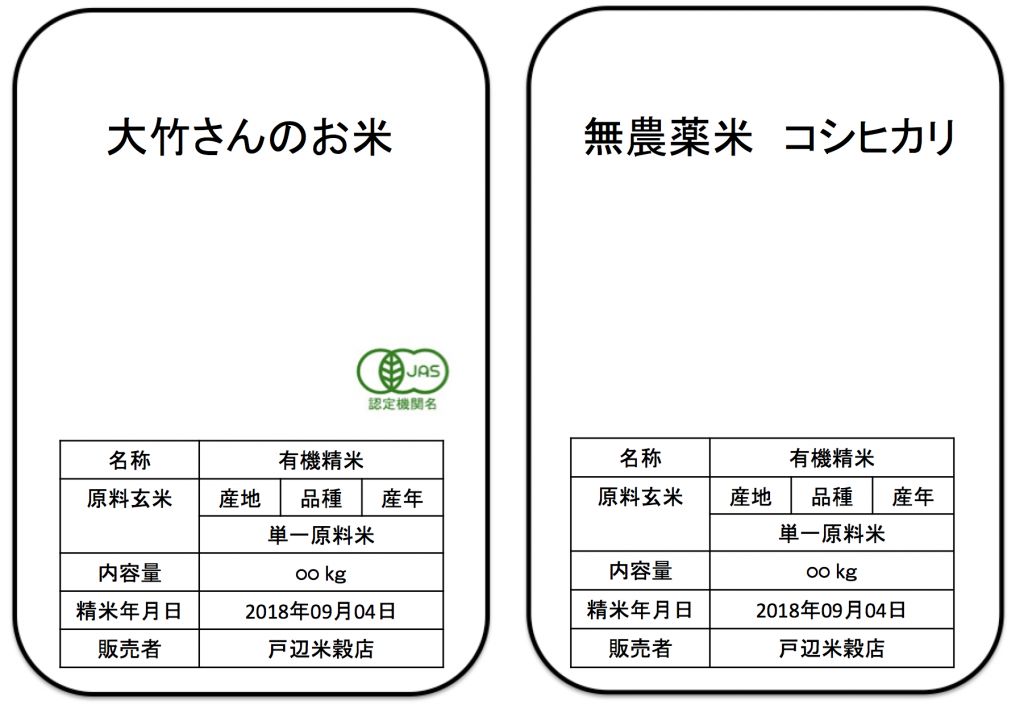

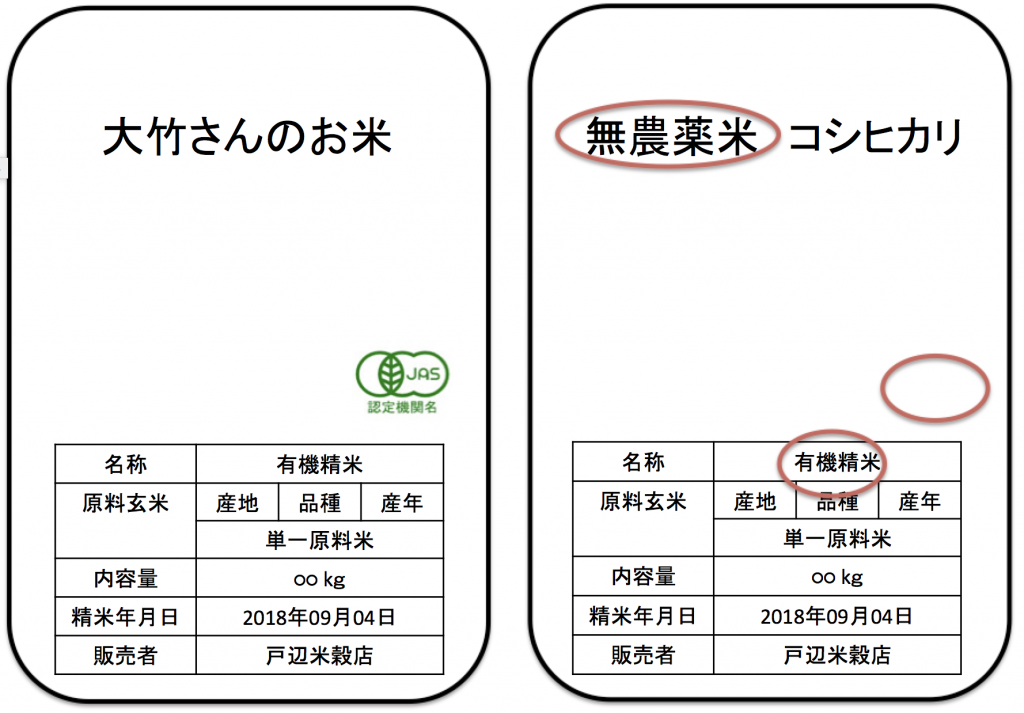

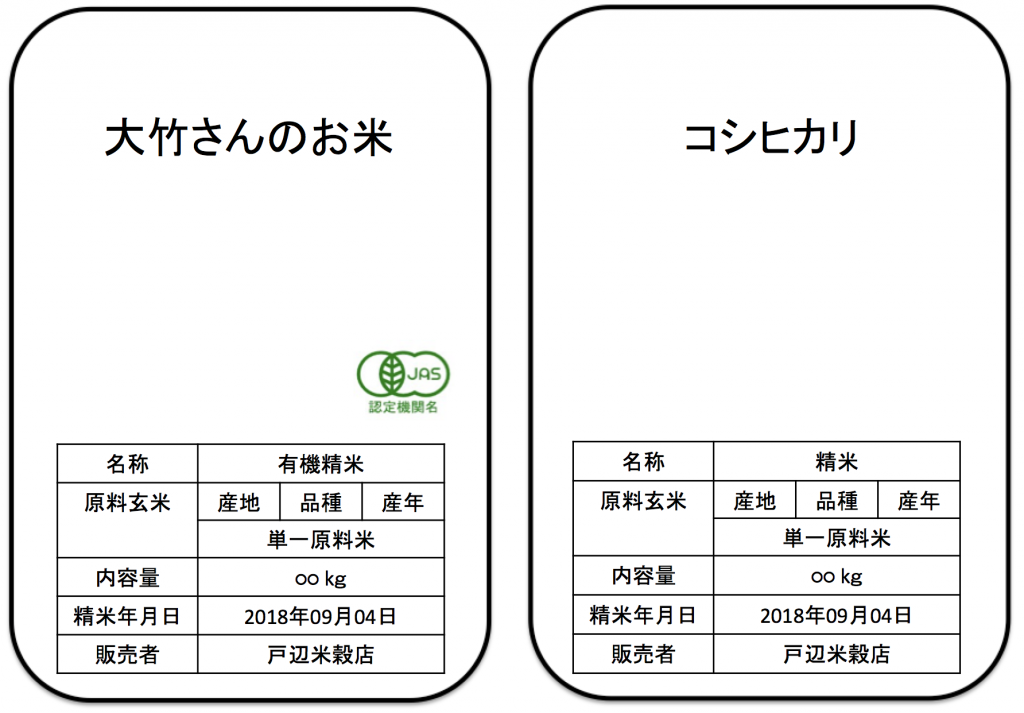

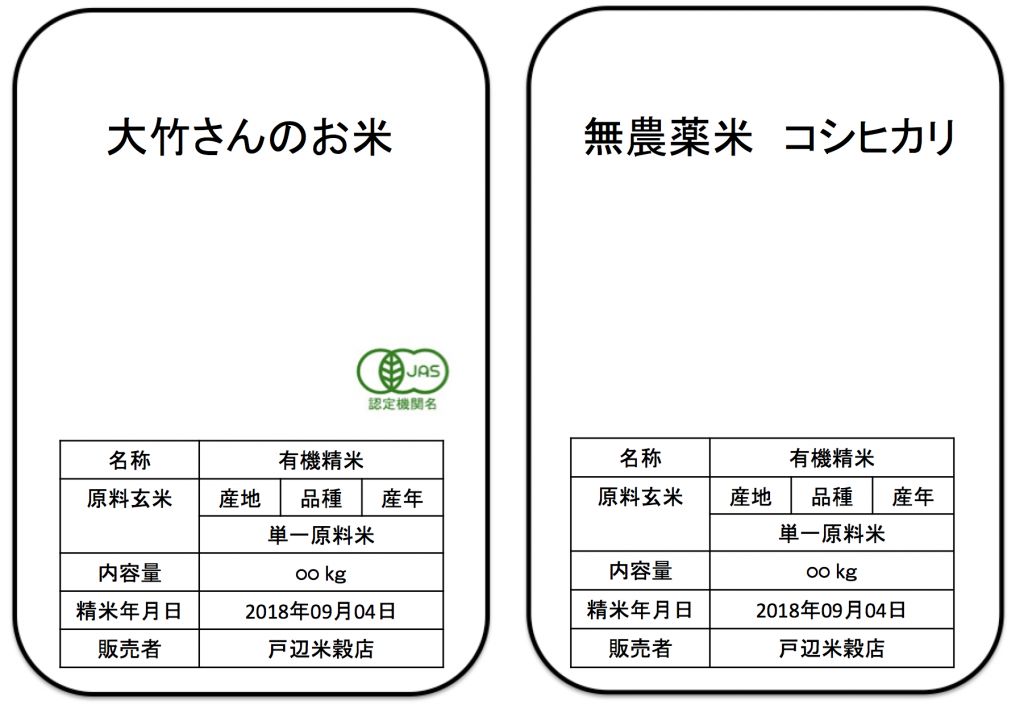

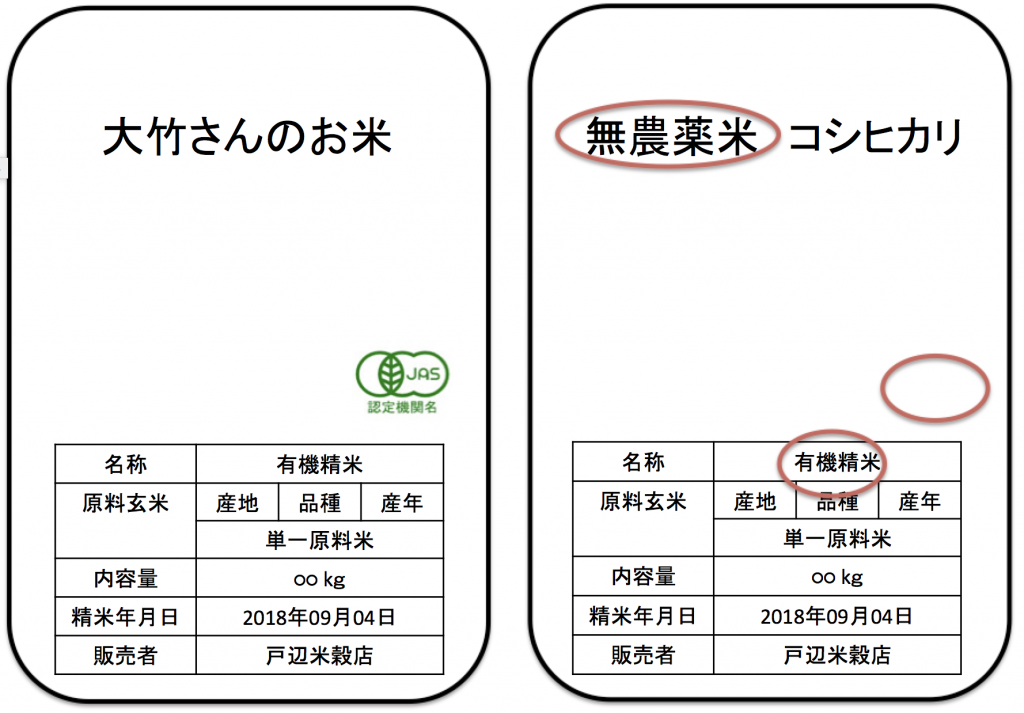

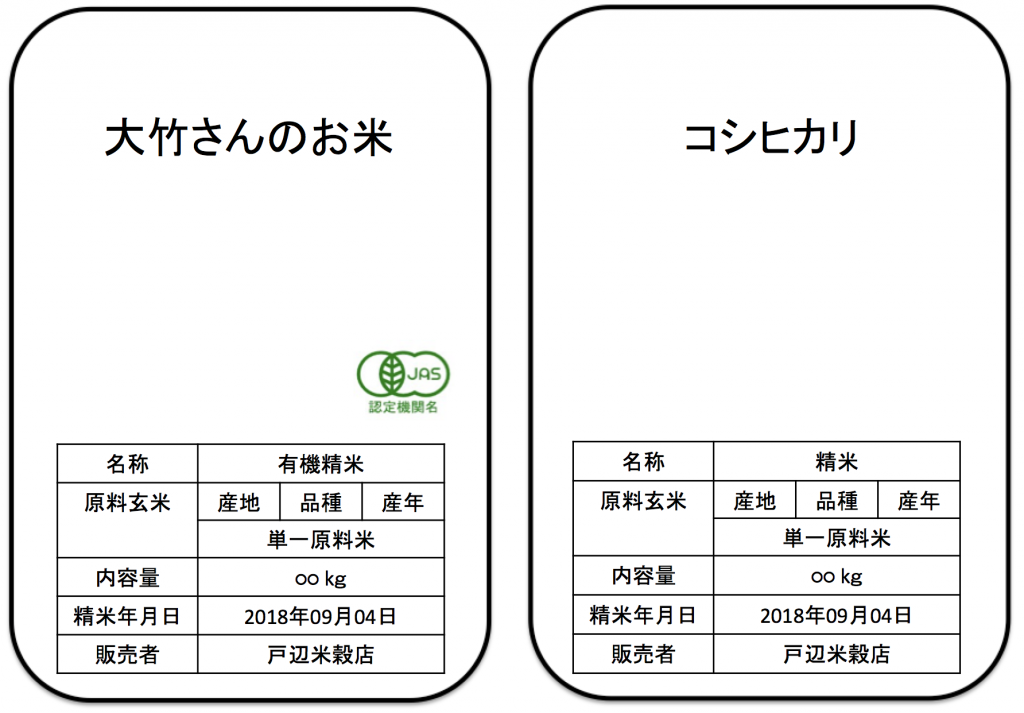

クイズ 正しい表記はどれ?

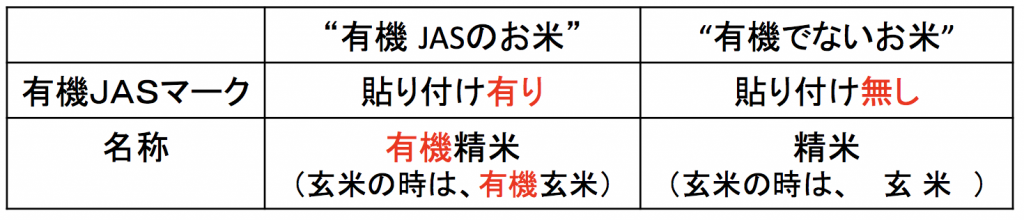

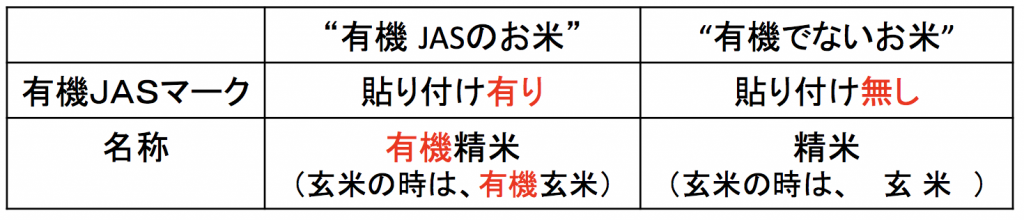

目で見てわかるポイントは2つ

お店としての情報

① 認定された生産者が作った農産物 ② 認定された生産者・小分け業者・製造業者のみが 有機JASマークを貼り付け可能 ③ 有機JAS規格に適合しないと 「有機○○」や「オーガニック○○」の表記禁止

戸辺米穀店では『有機農産物認定小分け業者』の資格を取得し、 『有機農産物である大竹さんのお米』を皆様にお届けしております。

当店では農家さんから直接取引しているお米 “提携米” を1985(昭60)年頃より扱っています。

今日は、その利点と欠点や当店の直接取引の始まった経緯について書きたいと思います。

【 利点】

親交を深めた生産者の家族も食べているお米です。(安心・安全の保障)

同じ田んぼで栽培されたお米が届くので、食味にムラの無いお米が届きます。

使用数量を年間契約しているので、安定生産・安定供給が図れるお米です。

お米の価格は、生産者がこれからも作り続けられる価格(再生産可能な価格)を話し合って決めるので、市場価格のように上がったり下がったりせず、原則毎年同じ価格です。

【 欠点 】

収穫前に年間使用数量を事前契約しなければならない。

(契約後のキャンセルは不可)

再生産可能な価格が契約価格ですので、小売り価格は市場価格より高値になります。

運搬費を極力抑えるため、一括まとめの大量仕入が必要となる。

米・麦などの食糧が国の管理・統制 (国家による食糧の一元一括管理体制) のもとにあり 生産者と直接取引する事が出来なかった 「食糧管理法」 の時代(~ 平成7)がありました。

しかし、“自分の目で確かめたお米を何とかお客様に食べて頂きたい”との思いから、当店では この食糧管理法のなかで位置づけられた自主流通米制度を利用し、“産地” や “生産者” を “逆指名” する手法によりお米の仕入れが出来る方法を考えました。 そして1985(昭和60)年頃より逆指名のお米が入荷可能となり、これを機に自分の目で確かめた お米をお客様にお届けすることが出来るようになりました。

尚、「逆指名して入荷したお米」 とは今で言う 「生産者との直接取引きのお米」 という事になり ますが、当時は厳格に管理された食糧管理法があり、またそのような前例も無く、とても大変な 作業でした。 けれど、ふと時間を遡ってみると、それは今ある当店の原点であり、「農家さんの生産意欲」 そして 「消費者への安心・安全」 に応える第一歩でした。

その後「食糧管理法」は改正され、1995(平成7)年 11月に 「食糧法」 となり制定されました。 政府米(備蓄米・輸入米) と 自主流通米 は 『計画流通米』 として扱われ、今まで違法とされ てきた米 (自由米・ヤミ米など) は 『計画外流通米』 として認められました。

「食糧法」は更に改正され、2004(平成16)年 4月 『新食糧法』 となり制定されました。

計画流通米 と 計画外流通米 の区別がなくなり、政府米(備蓄米・輸入米) と 民間流通米 の 2種類になり、そしてコメの流通はほぼ自由化され現在に至っています。